Das Wichtigste zu personenbezogenen Daten in Kürze

- Nach europäischem Recht und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind personenbezogene Daten all jene Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen oder zumindest beziehbar sind und so Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben.

- Besondere personenbezogene Daten umfassen Informationen über die ethnische und kulturelle Herkunft, politische, religiöse und philosophische Überzeugungen, Gesundheit, Sexualität und Gewerkschaftszugehörigkeit. Sie sind besonders schützenswert.

- Betroffene haben vor allem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist mithin nur unter Zustimmung des Betroffenen zulässig.

Mehr zum Thema personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten: Definition nach BDSG und DSGVO

Inhaltsverzeichnis

Der Datenschutz soll als Teilbereich des allgemeiner gefassten Bereichs der Datensicherheit spezifische Datensätze vor Missbrauch und unbefugtem Zugriff bewahren: personenbezogene Daten.

Die entsprechenden Datenschutzbestimmungen finden sich zum einen im Bundesdatenschutzgesetz, zum anderen jedoch noch maßgeblicher in der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese wird ab Mitte 2018 für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich. Sowohl das BDSG, die DSGVO als auch die zahlreichen Landesgesetze zum Datenschutz enthalten Defintitionen zu einzelnen Begrifflichkeiten, auf die sich die Texte beziehen.

Die Definition des Begriffs „personenbezogene Daten“ gleicht sich entsprechend. Aber welche Daten genau sind personenbezogen? Grundsätzlich sind alle Daten, die sich einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zuordnen lassen. Natürliche Person ist ein jeder Mensch in seiner Funktion als Träger von bestimmten Rechten und Pflichten.

Beispiele für personenbezogene Daten

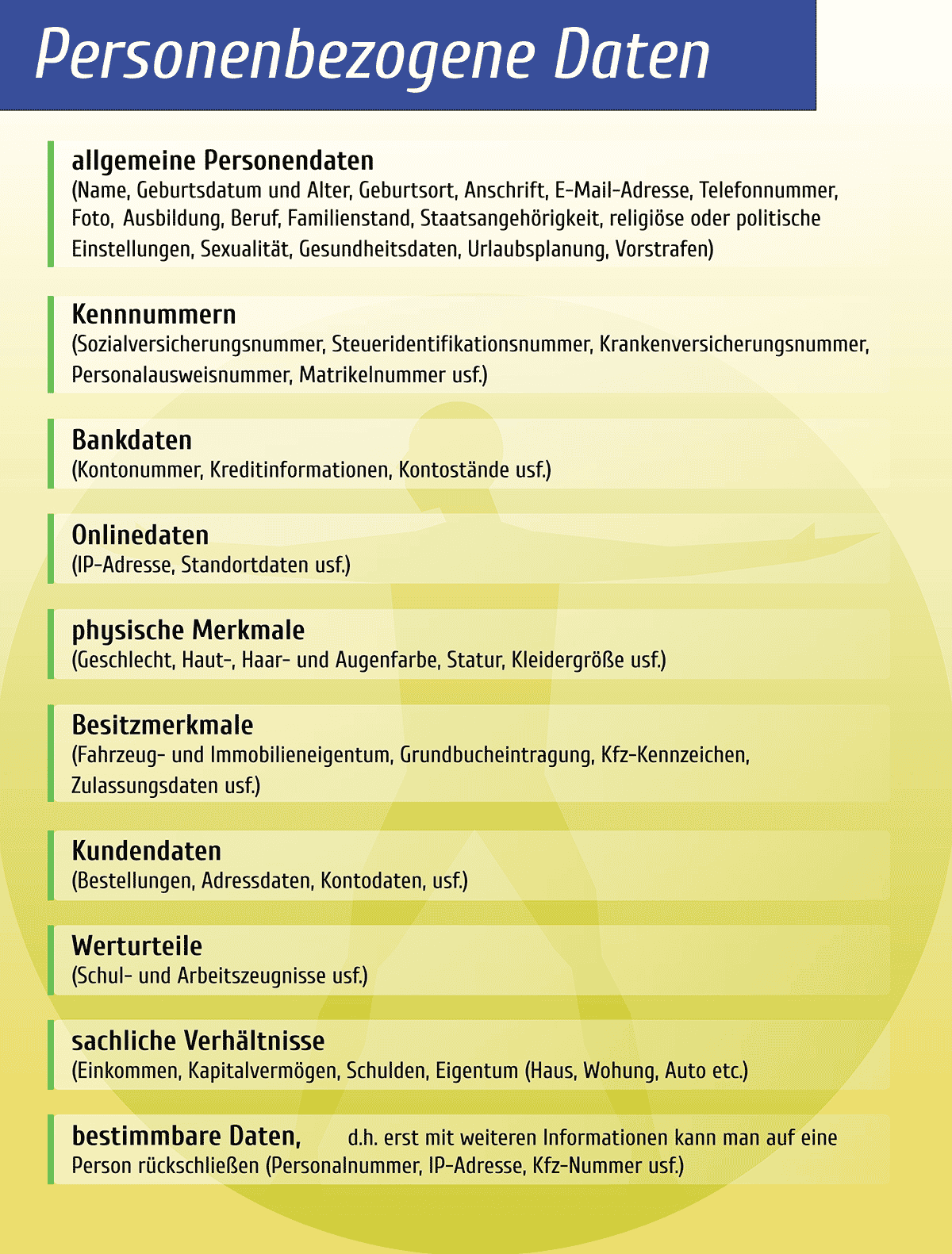

Die Arten personenbezogener bzw. auf Personen beziehbarer Daten sind zahlreich. Eine abschließende Zusammenfassung lässt sich kaum bewältigen. Im Folgenden jedoch eine Liste entsprechender Werte, die einen ersten Eindruck davon verleihen soll, was alles unter personenbezogene Daten fällt:

- allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum und Alter, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usf.)

- Kennnummern (Sozialversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer, Nummer bei der Krankenversicherung, Personalausweisnummer, Matrikelnummer usf.)

- Bankdaten (Kontonummern, Kreditinformationen, Kontostände usf.)

- Online-Daten (IP-Adresse, Standortdaten usf.)

- physische Merkmale (Geschlecht, Haut-, Haar- und Augenfarbe, Statur, Kleidergröße usf.)

- Besitzmerkmale (Fahrzeug- und Immobilieneigentum, Grundbucheintragungen, Kfz-Kennzeichen, Zulassungsdaten usf.)

- Kundendaten (Bestellungen, Adressdaten, Kontodaten usf.)

- Werturteile (Schul- und Arbeitszeugnisse usf.)

- u. v. m.

Daneben existieren auch noch besondere personenbezogene Daten, die eines erhöhten Schutzes bedürfen. Die Vorschriften zur Sammlung und Verarbeitung solcher Daten sind wesentlich strenger. Solche besondere Kategorien personenbezogener Daten sind gemäß § 46 Ziffer 14 a-e BDSG-neu (vgl. auch Artikel 4, 9 DSGVO):

- „Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

- genetische Daten,

- biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,

- Gesundheitsdaten und

- Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung;“

In der folgenden grafischen Übersicht erhalten Sie noch einmal einen kompakten Überblick über die unterschiedlichen Formen von personenbezogenen Daten – von den allgemeinen Personendaten über wichtige Kennnummern, Bankdaten, Onlinedaten, Besitzmerkmalen bis hin zu Werturteilen, sachlichen Verhältnissen sowie Kunden- und bestimmbaren Daten. Diese Kategorien sind durch einzelne Beispiele näher erläutert.

Warum müssen personenbezogene Daten geschützt werden?

In Zeiten der weltweiten Verknüpfung über das Internet ist die Angst vor dem „gläsernen Menschen“ omnipräsent. Welche Daten können Behörden aus meiner Kommunikation erfassen? Wie kann ich die Kontrolle über die zu meiner Person gespeicherten Daten behalten?

Fakt ist: Viele Personen gehen auch heute noch oftmals zu leichtfertig mit der Herausgabe personenbezogener Daten um – häufig aus dem Unwissen heraus, wie wertvoll diese für einzelne Unternehmen und Behörden sein können. Weltweit agierende Datenkraken wie zum Beispiel Google und Facebook sammeln die Daten über die Aktivitäten der Nutzer aus World Wide Web.

Diese Stammdaten (von den Standortdaten über Angaben zum Kaufverhalten bis hin zu Kontakten) nutzen sie meist für die Schaltung von individualiserter Werbung für den jeweiligen User. Und darüber erwirtschaften sie letztlich jährlich Gewinne in Millionenhöhe. Personenbezogene Daten sind also bares Geld wert.

Daneben aber kann der Missbrauch dieser sensiblen Angaben auch strafrechtliche Relevanz haben: Kriminelle können Bankdaten abgreifen und so unbefugt auf Konten zugreifen, mit Personal- oder Ausweisnummern können falsche Dokumente erstellt und verkauft werden und und und.

Deshalb bedarf es beim Umgang mit personenbezogenen Daten – ob im Unternehmen oder einer Behörde – einer erhöhten Sorgsamkeit. Unternehmen und öffentliche Stellen, die derlei Datenschätze sammeln, speichern und verarbeiten müssen diese entsprechend vor unbefugten Zugriffen schützen. Zudem dürfen auch nicht alle Daten zu jedwedem Zweck verarbeitet oder gespeichert – und schon gar nicht weitergegeben – werden.

Spezifische Ratgeber zum Missbrauch von personenbezogenen Daten

Umgang mit personenbezogenen Daten

Nicht jedes Unternehmen darf einfach freimütig alle Daten sammeln, die ihm zwischen die Finger kommen. Wenn es zulässig ist, dass diese oder jene öffentliche oder nichtöffentliche Stelle Daten sammelt und verarbeitet, muss Sie den Datenschutz gewährleisten. Das bedeutet:

- Die Mitarbeiter, die in der Datenverarbeitung tätig sind, müssen über das Datengeheimnis belehrt werden und bedürfen einer datenschutzrechtlichen Schulung im Umgang mit den Datensätzen.

- Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist regelmäßig – und ohne Zustimmung des Betroffenen – nicht zulässig. Ist es in Ausnahmefällen gestattet, muss die Übermittlung verschlüsselt sein und die Daten müssen abgetrennt voneinander übermittelt werden. So soll am Ende zunächst das unrechtmäßige Abgreifen verhindert, zum anderen aber auch unterbunden werden, dass Datensammlungen zu einer Person zu viele Informationen über den Betroffenen preisgeben.

- Die Speicherung personenbezogener Daten bedarf erhöhter Sicherheitsmaßnahmen. Das meint nicht nur passwortgeschützte Arbeitsplätze und Datenbänke, sondern vor allem auch angemessene Verschlüsselungsprogramme und höchstwirksame Maßnahmen zur Unterbindung einer Infiltrierung durch Schadsoftware (Antivirenprogramme, Firewall usf.). Unter Umständen müssen die Stellen personenbezogene Daten auch anonymisieren, den Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person etwa aufheben.

- Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss immer zweckgebunden erfolgen. Ist der Zweck erfüllt, müssen die Angaben gelöscht oder vor einem weiteren Zugriff geschützt werden. Diesem Zweck muss der Betroffene zudem eindeutig zugestimmt haben.

- Die Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten besteht regelmäßig, sobald die Daten nicht mehr benötigt werden bzw. die Zweckgebundenheit aufgelöst ist. Zudem verjährt die ein oder andere Eintragung von Daten in regelmäßigen Abständen (etwa bei der Schufa-Auskunft). Auch unrechtmäßig gespeicherte Daten müssen umgehend sicher gelöscht werden.

Personenbezogene Daten: Wichtige Rechte der Betroffenen

Betroffene, deren Daten gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden, haben zahlreiche Rechte. Personenbezogene Daten sind nämlich gewissermaßen auch als Eigentum der jeweiligen natürlichen Person aufzufassen. Die drei wichtigsten Rechte betreffen die Selbstbestimmung, den Auskunftsanspruch und die Löschung von Daten.

Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Im sogenannten Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 gelangte das Bundesverfassungsgericht zu der Einschätzung, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung grundsätzlich in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte hineinfalle. Diese wiederum sind eindeutig durch Artikel 1 des Grundgesetzes geschützt.

Nach diesem Urteil – und so wurde es auch im BDSG und der DSGVO festgelegt – dürfe das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nur in einem eng gesteckten gesetzlichen Rahmen eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen enthalten staatliche und europäische Rechtsgrundlagen.

Das bedeutet aber auch: Hier sind auch die Menschen selbst in der Pflicht. Sie sollten grundsätzlich bedachter mit der Freigabe solch persönlicher Informationen umgehen und auch selbst Vorkehrungen treffen, um den Missbrauch personenbezogener Daten zu unterbinden.

Auskunftsrecht

Nach §§ 19 und 34 sind Betroffene befugt, die zu ihrer Person gespeicherten Daten bei Unternehmen und Behörden einzusehen. Die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen sind im Gegenzug zur Auskunft verpflichtet. Das ist besonders in Bezug auf die Auskunft über bei Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa hinterlegten Daten, die die Bonität einer Person betreffen. Hier haben Betroffene sogar einmal jährlich den Anspruch darauf, kostenlose Auskunft zu erhalten.

Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung der Daten

Falsche, veraltete, widerrechtlich gespeicherte oder weitergegebene personenbezogene Daten müssen von den Datensammlern rechtzeitig gesperrt, berichtigt oder gänzlich gelöscht werden. Die Betroffenen haben das Recht darauf, diese Vorgänge einzufordern, wenn ein Verstoß gegen den Datenschutz diesbezüglich festzustellen ist.

Meine Identität wurde Gestohlen und im Internet für Betrug verwendet

Sehr geehrte Datenschutz Hüter,

leider gibt es mit dem Datenschutz ein riesiges Problem.Ich bin nach einem Unfall in einer sozial Rechtlichen Klage und in einer Haftpflicht Klage.Behörden wie auch Versicherungen leiten meine Befunde und Gutachten immer an Ärzte weiter zur Erstellung einer ärztlichen Stellungnahme zu ihren Gunsten.Dies ist nicht zulässig.Auch leite ich es dann an Behörden Bfdi und Lda weiter,diese tuen leider nichts.Also muss ich klagen.Wo sind aber die Anwälte dafür und warum will die Rechtschutz Versicherung dies nicht zahlen?

Es ist nicht mehr zu ertragen wie mit meinen persönlichen wund Gesundheitsdaten umgegangen wird!

Bitte um hilfreiche Information?

Bewerbung erlauben

Wie kann in den Antrag bei google durchsetzen, dass ich in google bei den Suchergebnisse keine Ergebnisse mehr liefere? Ein altes Hobby soll von mir aus dem Internet gelöscht werden. Wie krieg ich das hin?

Wie kann in den Antrag bei google durchsetzen, dass ich in google bei den Suchergebnisse keine Ergebnisse mehr liefere? Ein altes Hobby soll von mir aus dem Internet gelöscht werden. Wie krieg ich das hin?

Hallo. Ich habe riesige Probleme in Bezug auf Datenschutz. Ämter und Behörden geben Daten bzw Auskunft über meine Person AN JEDEN WEITER DER ÜBER MICH AUSKUNFT HABEN WILL. Darunter zählt auch die Polizei, ich habe am 15.05.2023 Strafanzeige wegen schweren Diebstahl gegen Hochkriminelle Subjekte erstattet ( da stecken mein Ex Mann, mein Ex Nachbar und eine Familie die mir angeblich helfen wollte,da ich seit 4Jahren vom bösesten gestalkt werde Ex Mann und Ex Nachbar die haben alle gemeinsam meine komplette Wohnungseinrichtung Papiere von meinen Kindern meiner verstorbenen Tochter geklaut, Polizei unternimmt NICHTS AUCH DIE STAATSANWALTSCHAFT NICHT) am 16.05.2023 hat es die ganze Stadt gewusst das ich mit leeren Händen da stehe und auch keine Wohnung mehr habe. Übrigens hat die Polizei sich Zugang zu meinem anderen Handy verschafft OHNE GRUND ODER EINEN BESCHLUSS , mein Ex Mann und Ex Nachbar MACHEN DAS AUCH DAS WISSEN DIE BULLEN AUCH,SORRY. Ich bin umgezogen habe Angst mich umzumelden da jeder der meine Daten haben will bekommt weil ich genau weiß was passiert, ich habe dies vor 2 Jahren nach meinem Umzug erlebt die nette fr. H. von der AWO hat meine Daten raus gegeben und zack nach 3wochen in der neuen Wohnung hat schon das erste gefehlt,durch meinen Ex Mann der in der Wohnung war als ich nicht da war. Ist ja alles nur Einbildung von mir. Auch Wohngeld habe ich Angst zu beantragen da ich dringend darauf angewiesen bin,da ich komplett neue Möbel Sachen zum anziehen usw brauche,da mir ja hier niemand HELFEN DARF UND SOLL AUCH KEIN ANWALT UND BEHÖRDEN.

Ich weiß echt nicht weiter,hier in Sachsen traue ich niemanden mehr.

Mfg Gruß Leonie (Pseudonym)

Im meiner Stadt werden gerade die Mülltonnen mit einem RFID-Chip versehen. Auf dem Chip soll lediglich eine Nummer gespeichert sein. Jedoch soll bei der Leerung mittels dieses Chips überprüft werden, ob für die Tonne Gebühren bezahlt wurden und ob sie am richtigen Ort steht.

Angeschrieben wurden die Grundstückseigentümer. Dem Schreiben waren Aufkleber begefügt, die folgende Angabe enthalten:

Kennnummer

Müllart (Bio/Restmüll)

Fassungsvermögen

Adresse(Straße und Hausnummer)

Diese sollen von den Eigentümern an den Deckeln der Tonnen angebracht werden, damit die Mitarbeiter diese Informationen beim Anbringen der Chips zur Verfügung haben. Anschließend würden die Mitarbeiter zusätzlich zu den RFID-Chips dauerhafte Aufkleber am Behälter anbringen.

Die Stadt erklärt, es würden keine personenbezogenen Daten auf den Chip geschrieben. Das Wort Datenschutz wurde in dem ganzen Zusammenhang nie verwendet. Ich vermute der Hinweis darauf, dass auf den Chip nur eine Kennnummer für den Behälter gespeichert wird, soll suggerieren, dass der Datenschutz nicht betroffen ist.

Ich denke auch bei der Nummer handelt es sich um personenbezogene Daten. Es ist ja gerade die erklärte Absicht, damit die Tonne einem Grundstückseigentümer zuzuordnen.